-

快捷交费

-

线上办电

-

用能分析

-

停电信息

-

找桩充电

-

打开网上国网app

11月4日,由国网江苏电力自主研发的智能网联无人机巡检系统“鸿雁”,在扬州220千伏圩霍26C5、26C6线正式投入应用,完成了国内首次覆盖整条220千伏输电线路的无人化巡检作业。

220千伏圩霍26C5、26C6线位于扬州市广陵经济开发区,全长10.9公里,为众多先进制造业和现代服务企业提供电力支撑。

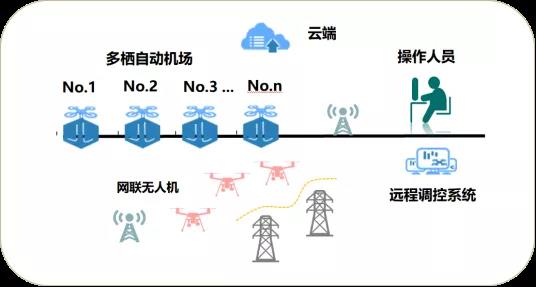

无人机依托放置在变电站内及输电铁塔上的分布式充电机场,构建了“机—巢—人—网”的协同作业模式,为网联无人机提供北斗高精度卫星定位及空中充电服务,实现了无人机远程调控和长距离作业,巡检工作质效显著提升。

近年来,多旋翼无人机在电力巡检中获得广泛应用。

但该类无人机的续航能力始终是一大难题,飞行里程短、人力投入多等弊端日益显现。单架次无人机巡检通常需要2~3名班组员工辅助保障。

由于无人机重量轻,不方便携带较重的大容量电池,需要供电员工换电池延长巡检时间。大量人力物力耗费在运输、换电池等环节。尤其在复杂地形和偏远山区,无人机劣势更明显。

“当前,国家电网公司输电线路总里程已突破100万公里。如何提高电力无人机巡检作业质效,减轻一线员工的工作强度,已经成为基层班组亟待解决的难题。”扬州供电公司运检部陈诚说。

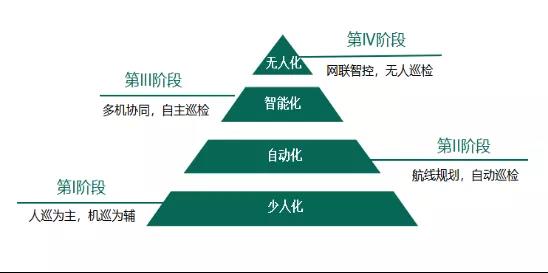

国网江苏电力率先启动了输电线路无人化巡检技术攻关,历经1年半时间,连续掌握了无人机大功率快速充电、卫星和视觉双高精度定位、多机组网统一调控及巡检影像实时云诊断等关键技术。

2020年9月,新一代智能网联无人机巡检系统“鸿雁”正式上线。该系统由分布式充电机场、网联无人机和云端调控系统共同组成,主要实现了三大技术创新:

首创小型化、低功耗分布式充电机场

“鸿雁”机场仅重75千克,体积不足1立方米,峰值功率200瓦,支持无人机精准起降和大功率快速充电,可在变电站和输电线路等多种电力设施上灵活放置,破除了无人机起降用地条件限制,解决了无人机长时间巡检的续航难题。

提出多机场、多无人机智能网联统一调控技术

国网江苏电力构建了高可靠性通信模式,实现无人机、充电站、云端及操作人员之间的自由互联,建立统一调控算法远程控制多无人机、多机场协同配合,形成智能动态管控的一体化无人机巡检网络。

建立无人机巡检图像云端快速识别诊断系统

基于无人机巡检影像精准AI识别模型算法,技术人员建立了云端识别诊断系统。网联无人机充电期间自动上传拍摄数据至云端,系统可准确识别“销钉级”缺陷,显著提升巡检结果处理效率与及时性。

“无人机巡检就像放风筝,通信和续航距离就是风筝线,我们的工作就是把这根线无限延长,让运维人员足不出户即可遥控执行巡线任务。目前,我们研发团队正在测试无人化巡检与5G低延时图传、边缘AI精准识别等技术相融合,进一步提升无人机巡检效率。”该项目研发负责人高嵩介绍说。

国网江苏电力算了一笔账,若未来5年220千伏及以上电网全面推广该技术,每年可减少线路周期巡检1.8万人次,累计减少巡检作业9万人次,节约支出数亿元,提升电网整体运营水平。